Sport und Gesundheit

Im Breitensport haben viele Teilnehmer*innen das Ziel, durch Sport den eigenen Gesundheits- und Fitnesszustand zu halten oder zu verbessern. Dein Ziel als Übungsleiter*in sollte es somit sein, deine Teilnehmer*innen dabei bestmöglich zu unterstützen. Dazu ist es notwendig, dass du dich mit dem Zusammenhang von Sport und Gesundheit auseinandersetzt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit als einen „Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder von Gebrechen.“ Menschen bewegen sich dabei in einem Kontinuum zwischen gesund und krank. Einfluss auf die Gesundheit haben dabei körperliche, soziale und emotionale Aspekte. Das bedeutet, dass sowohl eine gute körperliche Konstitution als auch ein positives soziales Umfeld, in dem sich Menschen wohlfühlen und ein gutes Selbstwertgefühl erlangen, entscheidend für die Gesundheit sind. Ein ganzheitlich positiver Gesundheitszustand wird somit erreicht, wenn körperliche, soziale und emotionale Einflüsse berücksichtigt werden.

Du hast bereits gelernt, dass zur Verbesserung der Gesundheit alle vier KEKS-Dimensionen im Sport entscheidend sind. Beziehe also alle vier KEKS-Dimensionen in deinen Sportstunden ein.

Durch die sportliche Aktivität in deinen Sportstunden können dann folgende positive Effekte auf die Gesundheit erreicht werden:

- Der allgemeine Fitnesszustand steigt und sorgt dadurch für eine höhere Lebensqualität im Alltag und bei Freizeitaktivitäten.

- Regelmäßige sportliche Aktivität reduziert das Risiko an Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Altersdiabetes oder Beschwerden am Muskel- und Skelettapparat, zu erkranken.

- Regelmäßige sportliche Aktivitäten führen zu einem erhöhten Kalorienverbrauch. Auch der Aufbau von Muskelmasse durch Krafttraining bewirkt einen erhöhten Grundumsatz in Ruhe. So kann Übergewicht vorgebeugt werden.

- Kognitive Fähigkeiten – wie zum Beispiel die Konzentrationsfähigkeit – werden durch Sport gestärkt; dies gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene (und sogar bis ins hohe Alter).

- Die mentale Ausgeglichenheit wird gefördert und Symptome von depressiven Verstimmungen und Ängsten werden abgebaut.

- Körperliche Aktivität führt zu mehr Mobilität und Selbstständigkeit im Alter.

- Durch Sport in der Gemeinschaft, also das gemeinsame, freudvolle Sporttreiben, werden Hormone wie Serotonin und Dopamin ausgeschüttet, die Wohlbefinden und Zufriedenheit fördern. Damit sich diese positiven Effekte auf die Gesundheit durch Sport einstellen, ist die Regelmäßigkeit entscheidend.

Empfehlungen für regelmäßige körperliche Aktivität:

- 2,5 Stunden pro Woche moderate (aerobe) Ausdaueraktivität

- 75 Minuten pro Woche intensive (aerobe) Ausdaueraktivität

- Die Aktivitäten sollten in Sporteinheiten mit einer Dauer von mindestens 10 Minuten absolviert werden.

- 2 Tage oder mehr pro Woche muskelstärkende Aktivitäten (Krafttraining) unter Einbeziehung der großen Muskelgruppen

Stress

Stress und Stressempfinden haben einen bedeutsamen Einfluss auf die Gesundheit – auch bei deinen Sportler*innen. Als Übungsleiter*in agierst du mit Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Damit du gut auf deine Teilnehmer*innen eingehen kannst, ist es wichtig, dass du Wissen über das Stressempfinden und die Stressentstehung beim Menschen aufbaust.

Entstehung und Umgang mit Stress

In Deutschland fühlen sich mehr als ein Viertel der Menschen häufig gestresst. Konflikte im Privatleben, zu hohe Ansprüche an sich selbst, ständige Erreichbarkeit, Freizeitstress, Stress im Verkehr, Stress im Haushalt, Stress bei der Kinderbetreuung, finanzielle Sorgen und die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger sind Faktoren, die den meisten Stress bei den Deutschen verursachen.

Vermutlich sind auch in deinen Sportgruppen Personen, die sich gestresst fühlen und unterschiedlichen hohen Belastungen ausgesetzt sind. Stress bedeutet, dass unser Körper mit gewissen Belastungen oder Anstrengungen umzugehen hat. Das gesamte Leben stehen Menschen vor der Herausforderung, mit neuen Umständen umzugehen und sich anzupassen. Solange der Mensch mit diesen Herausforderungen gut umgehen kann, ist der Stress positiv. Dieser positive Stress wird Eustress genannt.

Wenn Herausforderungen und Stress allerdings längerfristig auf den Menschen einwirken und die Körpersysteme übermäßig belastet werden, ist der Stress negativ. Unzufriedenheit und Krankheit sind dann die Folge von starkem oder lang anhaltendem Stress. Dieser negative Stress wird Distress genannt.

Stress ist also nicht grundsätzlich negativ. Gewisse Herausforderungen sind sogar positiv und können zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

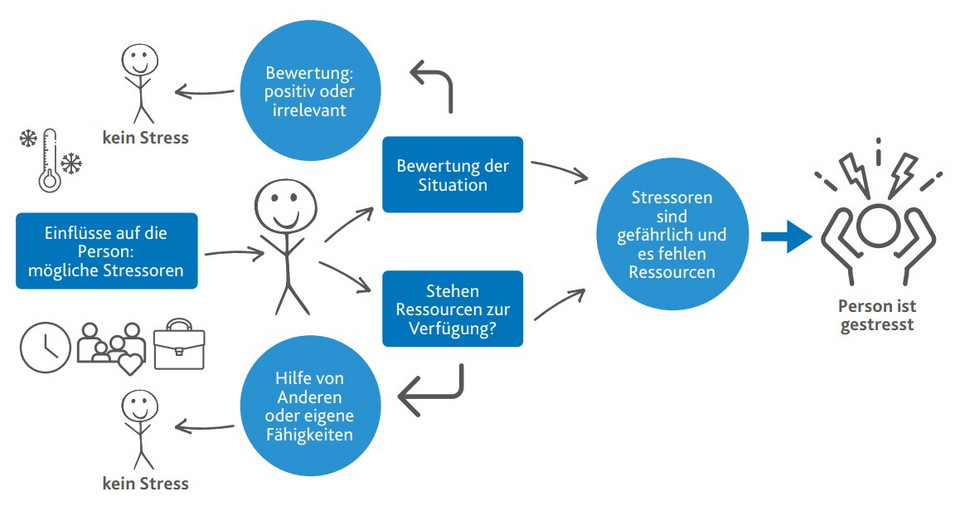

Wie Stress entsteht, verdeutlicht Abbildung 18: Auf jede Person wirken verschiedenste Einflüsse ein, die sich als Stressoren herausstellen können und gegebenenfalls zu Stress führen.

Beispiele für Stressoren: Zeitdruck, familiäre Belastungen wie Krankheit oder Betreuungsarbeit für Kinder oder ältere Menschen, Arbeitsdruck, Lärm, aber auch Hitze oder Kälte.